On Morally Reprehensible Russian Literature

Several times I’ve heard the term “new literary Russophobia,” and indeed a few days ago I came across an article by Oksana Zabuzhko in the Neue Zürcher Zeitung (available online here), which harshly criticizes Russian literature of the past centuries. According to her, Western intellectuals have interpreted it as being too European and have celebrated a questionable moral worldview that, in its most extreme form, has now led to the recent atrocities. After reading the article, I wondered whether this was really the case—whether, in fact, the great works of Russian world literature depict a value system aligned with the perpetrators, one that encourages or justifies the crimes currently being witnessed in this terrible war. I want to venture a small analysis.

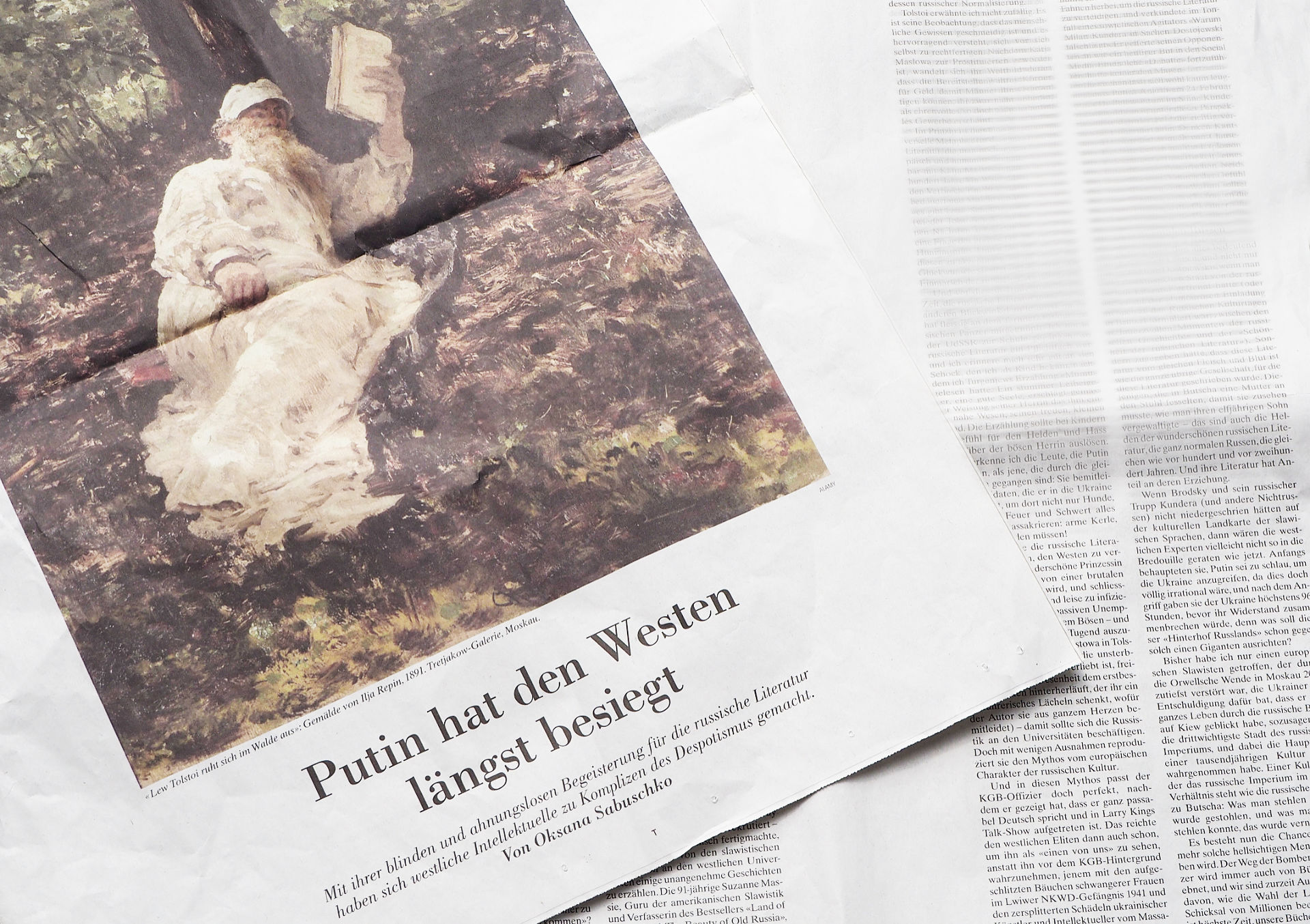

The article mentions several well-known authors—Dostoevsky, Tolstoy, and Turgenev—all widely read and internationally acclaimed even today. The first book referenced is Tolstoy’s novel Resurrection.

“Comparable to Katya Maslova, it nourished for two hundred years a worldview in which the criminal is not condemned but pitied and sympathized with.”

Lessons from a Great Bluff – The Road to the Bucha Massacre Also Leads Through Russian Literature

Tolstoy’s Resurrection tells the story of Katya, a simple servant employed by Prince Nekhlyudov, who seduces her and, as a result of this liaison, causes her social downfall into poverty and prostitution. It has been five years since I read the book, but what has remained deeply etched in my memory is its central theme: the moral transformation of Prince Nekhlyudov, who comes to recognize the injustice he has caused, gradually perceives the flaws of the legal system, and does everything he can to atone for his sin. Tolstoy condemns the inhuman treatment of criminals and the injustices of the legal apparatus, as well as Nekhlyudov’s wrongdoing toward the young woman. What I certainly do not recall is any relativization of his guilt. I have always perceived Tolstoy’s theistically influenced worldview as profoundly humane—he always advocated love for one’s neighbor, and the fact that he extends this compassion even to wrongdoers does not, in my view, justify the interpretation given in Zabuzhko’s article.

“If you feel no love for people, then simply remain quiet […] occupy yourself with whatever you wish, just not with other people.”

Resurrection by Leo Tolstoy (p. 518)

Sentences like this can easily be interpreted as standing firmly against the actions of the current Russian administration—and certainly not as justifying them. Consider, for example, how grain exports are currently being used as a political weapon.

Natasha Rostova’s moral lapse in War and Peace and Tolstoy’s compassion for her are also cited as literary evidence that Russian literature “has quietly sought to infect the West with its childish, passive insensitivity to evil—and to present this as a virtue.” I find this a very far-fetched claim. In that scene, Natasha is young, impulsive, and seduced by a charming playboy. The cause lies more in her youthful naivety. To accuse Tolstoy of taking the side of the perpetrator seems quite absurd—especially since this episode is not central to the book but rather a small part of a vast, complex narrative.

Without giving concrete justification, but referring to an essay by Milan Kundera, Zabuzhko also accuses Dostoevsky of being too lenient with wrongdoers. Kundera allegedly condemns him for his “cult of emotion and his openly displayed contempt for reason.” I find that argument weak. When I think of Dostoevsky’s Crime and Punishment, a novel in which the protagonist Raskolnikov murders a pawnbroker to obtain money, this accusation simply does not hold. Raskolnikov considers himself a Napoleon—a superior being—and justifies his act by claiming he is destined for greater things. The rest of the book revolves around his realization that this is not true, ultimately leading him to accept imprisonment and his guilt. This is the exact opposite of what Zabuzhko criticizes. The moral depravity of Raskolnikov’s act is made abundantly clear—nothing is glossed over or excused. It has been a few years since I read it, but I certainly did not take away that the book’s message is that committing crimes is acceptable and one can escape the consequences. I haven’t read Dostoevsky’s other works, so perhaps I’m missing something, but from my perspective, his writings hardly justify the actions of today’s Russian government.

Furthermore, Turgenev’s story Mumu is mentioned, in which a mute serf, at the command of his mistress, must kill his beloved dog—and does so—thus eliciting the reader’s sympathy for the “perpetrator.”

“Today I recognize the people who curse Putin as those who went through the same school: they pity the soldiers he sent to Ukraine to massacre not only dogs but every living thing with fire and sword—poor fellows, how they must suffer!”

Lessons from a Great Bluff – The Road to the Bucha Massacre Also Leads Through Russian Literature

I haven’t read that particular story yet, but I have read quite a few of Turgenev’s other works (for example, A Nest of the Gentry). In Fathers and Sons, his most famous novel, Turgenev contrasts the conservative, traditional Russian worldview with a Western-influenced nihilism. The social controversy that followed the novel’s publication led him to leave Russia. I remember that he exaggerated this opposition somewhat, but whichever side he leaned toward, his voluntary exile shows that Russian society’s thinking must have shifted. In any case, Turgenev can hardly be seen as a source of today’s ideology. Moreover, I’ve always perceived him primarily as a writer who vividly depicted rural Russia with all its natural beauty. He never struck me as someone wielding a heavy moral or political hammer. A Sportsman’s Sketches, his collection of short stories, I remember as a portrayal of the countryside’s charm rather than an ethical treatise. I can’t recall any endorsement of immoral behavior in his works.

Thinking further of other great Russian authors—Pushkin, Chekhov, Goncharov, Gogol—I cannot recall a single book that advocates questionable moral views. For me, as a Western reader, their works have always opened a window into a different culture—one that feels foreign in many ways (especially in Gogol’s case, as he lovingly describes the Russian steppe and invites readers into the rustic cottages of the deep provinces). There are, of course, plenty of rough characters—people with dubious morals—but none of these books present such behavior as right. All of them depict characters with an innate moral compass, whose violation is clearly shown to be wrong.

Looking back at Pasternak’s Doctor Zhivago, one must even assume the opposite of what Zabuzhko claims. Or consider Gaito Gazdanov’s life, writing from exile about his homeland, longing for it but never being allowed to return—not even later in life, as the Russian regime continued to forbid it. This paints a completely different picture, incompatible with the notion of a Trojan horse of Russian ideology smuggled into the West and eagerly accepted by its intellectuals.

So, should one avoid reading Russian works today? By no means. Whenever I’ve read these wonderful books, I’ve felt the cultural differences, but it’s always been clear that people’s emotions, desires, and aspirations are fundamentally the same—and that similarity is what connects us. Blinded ideology, moral failings, and culturally rooted social injustices can be found universally in all literatures. Likewise, every human being possesses an inner moral compass.

I can understand Oksana Zabuzhko, and why she wrote the article the way she did. Living in Kyiv, she has surely experienced the suffering firsthand, and many of the accusations she raises are likely justified. Many in the West have indeed acted shamefully as well. But to condemn all of Russian literature, to call for the scrutiny or removal of Russian authors from one’s bookshelf—that, I believe, is wrong. The accusations against Dostoevsky, Tolstoy, and Turgenev don’t hold up to me. I cannot recall a single Russian book that justifies or glorifies war or the crimes within it. On the contrary, I vividly remember a scene from War and Peace, drawn from Tolstoy’s own experience in the Caucasus War, where enemy soldiers are executed before the gates of Moscow—a passage that filled me with horror. Books always require two participants: those who write them and those who read them, perceiving them through their own worldviews.

Still, I might be wrong. Perhaps through my culturally shaped perspective, I fail to recognize certain underlying thought patterns that justify war and violence. Maybe one needs academic expertise to perceive such subtleties. But even then, that hardly argues against reading Russian literature—if anything, it suggests that the authors were remarkably bad at transmitting such an ideology. Even if one of these classics did aim to turn readers into Slavophile war supporters, I doubt it would succeed. After all, such works are mostly read by thoughtful people—readers who seek meaning in books and who are trained to question and evaluate what they read.

In conclusion, I can only say that there is nothing that speaks against picking up a Russian classic. Perhaps, in these times, it is even advisable—to remind ourselves that not all people of a nation or culture can be judged by the same standard. It is always worthwhile to read Tolstoy, Dostoevsky, Turgenev, and all the other great Russian authors. Equating them with today’s political actors is, in my opinion, a grave mistake. Read what you feel drawn to—and the ability to do so freely is, for me, one of the most precious parts of that often-invoked concept: freedom.

Es ist sicher nicht unwahr, dass aus vielen russischen Klassikern ein anderes als das westlich-aufklärerische Denken spricht. Schuld und Sühne und auch Die Brüder Karamasow zB geht es tatsächlich nicht um die Schuld und deren Begleichung vor dem Recht. Besonders zweiteres ist nicht zuletzt auch bissige Satire auf von westlich-aufklärerischem Denken in eher vulgärer Weise beeinflusste russische Rechtstheorien, nach denen Täter stets Opfer der Verhältnisse seien usw. Was Dostojewskij dagegen stellt ist die göttliche Ordnung, vor der der Täter seine Schuld aufsicht nimmt, und deren teils schlechte Statthalter die Rechtspflegeorgane nur sind. Man kann das antiwestlich nennen, warum nicht. Aber was kümmert das? Es war einmal die große Leistung von Literatur, tiefe und vermittelte Blicke in anderes Denken, Fühlen, Glauben zu ermöglichen. Das soll nun Schwäche sein? Wie verrückt das ist würde vll deutlich, zögen die Gegner der russischen Literatur gegen Ben Okri (indigen Nigerianischer Geisterglaube als zentrales Element mehrerer Romane), Erdritch (Native American Glaubensvorstellungen und Wertesysteme) und Ming-Yi Wu (Stellt Zweitgeborenentötung einer indigenen Gruppe Taiwans da, ohne zu verurteilen) zu Felde.

Danke für diesen Kommentar. Ich habe den Artikel in der NZZ ebenfalls gelesen und fand die Argumentation an den Haaren herbeigezogen. Selbstverständlich lese ich auch jetzt die großen Russen, wenn ich Lust darauf haben, aktuell etwa den ‘Ididot’. Absolut empfehlenswert. Darin ist nichts, was den Angriffskrieg in irgendeiner Weise rechtfertigen würde.

Vielen Dank für deinen Artikel.

Es ist schade, dass heutzutage nicht mehr hinterfragt wird.

Ob du jetzt mit deiner Einschätzung recht hast (oder auch nicht) mag ich nicht bewerten. Allerdings finde ich es gut, dass du dir die Mühe gemacht hast, deine Eindrücke (und das ist ja das, was bei dir hängen geblieben ist) mit uns teilst, sodass uns Lesern eine zweite Seite gezeigt wird. Was der einzelne daraus macht, ist dann seine Sache.

Egal, ob unqualifizierte Studien, einseitige Zeitungsartikel usw., es ist wichtig, dass Menschen wie du, sich mit ihrer Meinung/Einschätzung zu Wort melden, und anderen Menschen die Möglichkeit geben, ein paar mehr Facetten zu erkennen, damit sie sich ggf. ein paar Gedanken darüber machen.

LG Elma

Hallo Tobi,

der Artikel und die generelle Kritik an russischer Literatur sind an mir vorbeigegangen und wie du finde ich es hochproblematisch, jetzt pauschal alles aus Russland kommende zu verurteilen. Das hilft niemandem und verhärtet Fronten nur noch mehr.

Sicherlich unterscheidet sich russische Literatur von bspw. deutscher oder britischer. Aber das gilt für jedes Medium / jedes Kulturgut. Auch französische Literatur und Filmen unterscheiden sich von “unseren”. Aber geht es nicht in Literatur bzw. Kultur im Allgemeinen darum, sich reflektierend mit anderen Welten auseinanderzusetzen?

Dass die russischen Klassiker andere Werte betonen, als das in moderner westlicher Literatur der Fall ist: klar, aber das gilt auch für andere Klassiker aus vergangenen Epochen, unabhängig von der Nationalität ihrer Schöpfer*innen.

Und Tolstois Werken zu unterstellen, dass sie Werte fördern, die Basis des heutigen Kriegs sind oder die Täter und Krieg glorifizieren, könnte nicht abwegiger sind. Ich streite nicht ab, dass sich in Tolstois Romanen gelegentlich Verhaltensweise oder Werte finden, die ich nicht teile (bspw. hinsichtlich des Frauenbildes), aber Tolstoi hat Krieg und Machtgier verachtet, war Pazifist und hatte doch versucht, gerade jenen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben.

Danke dir also, dass du dich so kritisch mit den Vorwürfen auseinander gesetzt hast und eine Lanze für die (russische) Literatur brichst und differenzierter auf alles blickst.

Viele Grüße

Kathrin

Hm, spannendes Thema. Hierzu muss ich sagen, dass ich bisher nichts von der “neuen literarischen Russophobie” wahrgenommen habe. Aber sicherlich von Russophobie. Ich traf neulich auf einer Konferenz eine liebe Kollegin, gebürtige Russin. Aus ihr sprachen zwischen den Zeilen Bände als wir uns über die Lage unterhalten haben.

Den Artikel der NZZ habe ich gelesen als ich auf deinen Beitrag hier aufmerksam geworden bin. Der Artikel eskaliert auch meiner Meinung nach in der letzten Hälfte, wo direkt auf literarische Werke eingegangen wird. Die heranzuziehen und so zu labeln, zu pauschalisieren und alles über einen Kamm zu schweren, finde ich schwierig. Tatsächlich kann ich aber die erste Hälfte sehr gut nachvollziehen.

Dort wird ja auch die elitäre Vorliebe zu russischen Klassikern und “Weltliteratur” (was auch immer das ist) angesprochen. Klassiker liest man (so meine Auffassung) am besten, wenn man sich ihren zeitlichen Kontext vor Augen hält. Ergo (auch meine Auffassung): ist nicht jedes Buch automatisch zeitgemäß. Insbesondere wenn es nicht wertet.

Werten heißt ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu erklären, was gut und böse ist, sondern durch die Zeilen zu sprechen. Halt, zwischen den Zeilen. Die Kunst ist doch schließlich trotzdem zum Denken anzuregen, aber auch keinen Zweifel bestehen zu lassen, dass es etwas zu bedenken gibt.

Das sehe ich nicht unbedingt, wenn ich mir einige der russischen Klassiker anschaue, die ich in den vergangenen Jahren gelesen habe.

Das Schicksal Raskolnikows in Verbrechen und Strafe ist schon recht heiter und erlösend am Ende. Wie es der Zufall so will haben wir gerade jetzt (seit Februar, kein Witz) innerhalb einer Leserunde “Krieg und Frieden” gelesen. Das war länger geplant und wir haben natürlich gezögert, ob wir das gerade jetzt durchziehen wollen angesichts des Krieges. Aber wir dachten halt in unserer offenen Art – gerade jetzt! Ich muss gestehen ich hätte das im Nachhinein nicht anders gemacht, aber es war ein stellenweise schmerzhaftes Erlebnis. Ich meine aus früheren Artikeln von dir zu wissen, dass du dem Buch sehr wohlgesonnen bist. Letzten Endes streben wir auch alle nur zu objektiv und das gelingt uns mehr oder weniger. Das gilt mit Sicherheit für mich, für dich, für die Autorin aus der NZZ. Aber weil meine Eindrücke so frisch sind, kann ich nicht anders als die darzulegen ;)

Auch ich finde es absolut sinnbefreit Nataschas Verhalten heranzuziehen. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich es äußerst befremdlich finde zu welchen pauschalen Aussagen Tolstoi kommt. “[…]denn nirgends ist der Mensch freier als in einer Schlacht, wo es um Leben und Tod geht.” B4T2K8 ein Kommentar im Buch nach der Schlacht von Tarutino.

Klar, findet Tolstoi in seinen sehr vielen Erläuterungen über Macht, Krieg usw. sehr viele pazifistische Aussagen. Aber zahlreiche von der Sorte gibt es eben auch. Es gibt auch einen jungen, verblendeten Nikolai Rostow. Die Eindrücke wie schrecklich doch Krieg ist, bleiben bei ihm immer nur für einen Wimpernschlag von Augenblick hängen. Das hat mich ehrlich gesagt nicht so beeindruckt wie es vielleicht andere beeindruckt hat. Ich bin nicht beeindruckt von dem Buch. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich es vor ein paar Jahren anders gelesen hätte. Weniger bewusst, das ein Buch trotz eines pazifistischen Autors problematische Passagen haben kann, die ohne Einordnung und aktives Hinterfragen nun ja, eben problematisch sein können.

Also nein – ich bin auch kein Fan des Pauschalisierens und dass man sich in Erinnerung rufen sollte, dass man nicht alle russische Literatur über einen Kamm scheren sollte. So wie keine komplette Literatur irgendeines Landes. Allerdings werde ich desto länger ich mich damit beschäftige mir immer umso sicherer, dass Dostojewski und Tolstoi (trotz seiner Ansichten und seines Pazifismus) nicht die Personen sind, die ich als Beispiel für pazifistische russische Literatur heranziehen möchte. Was bleibt ist sie immer in den Kontext der jeweiligen Zeit zu setzen und wirklich verstehen zu wollen, was das Mindset war. Russische Literatur als schick und “must read” ohne Auseinandersetzung mit der russischen Gesellschaft geht nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht mehr. Aber wer nimmt sich die Zeit? Und ja, wir Lesende und am Ende sogar noch viel darüber bloggende oder podcastende oder was auch immer sind sicherlich schon eher reflektierende Menschen. Aber trotzdem kann ich die Aussage nicht zurücknehmen. Wer nimmt sich wirklich die Zeit? Es nehmen sich ja nicht mal viele die Zeit den Krieg zu verstehen.

Was ich mich bei der Debatte leider auch frage: Russische Weltliteratur und Klassiker neu bewerten, hm, vielleicht. Aber warum reden wir nicht mehr über Sorokin? Seinen Opritschnik und seinen Schneesturm? Oder warum nicht über Serhij Schadan und seine zeitgenössische ukrainische Literatur? Oder über ukrainische Literatur allgemein?

Ich denke es ist tatsächlich nicht der schlechteste Zeitpunkt russische Literatur unter die Lupe zu nehmen. Aber das muss weitaus konstruktiver und weniger pauschalisierender passieren als in dem NZZ Artikel.

Danke, Tobi, für diesen wichtigen und wertvollen Beitrag.

Unglaublich zynisch – dieser Artikel in der NZZ. Der Aufruf der Autorin, unsere Bücheregale zu überdenken, zu bereinigen oder, man könnte auch sagen zu “säubern”, weckt in mir ungute Erinnerungen an die Bücherverbrennung von 1933.

Hier wurde übrigens Tolstoi schon einmal “gelistet” (!) ….

Und Putins Angriffskrieg als “Dostojewskitum” zu bezeichnen ist einfach nur widerlich und unerträglich. Gerade Dostojewski, der als junger Journalist sich wagte, Kritik am zaristischen Russland zu üben, wurde dafür zum Tode verurteilt, kurz vor der Hinrichtung (den Sack schon über dem Kopf) “begnadigt” und jahrelang in einer Festung eingesperrt mit finsteren Baracken, muffiger Luft, Holzpritschen, Fußfesseln, schwerster Zwangsarbeit ständig begleitet von schußbereiten zaristischen Schergen; gerade Dostojewski, der sich in seinen Werken wie “Arme Leute”, “Erniedrigte und Beleidigte”, “Aufzeichnungen aus einem Totenhaus”, “Schuld und Sühne” immer wieder gegen soziale Missstände und Ungerechtigkeiten einsetzte, ausgerechnet Dostojewski also post mortem für Putins verbrecherischen Krieg verantwortlich zu machen, zeugt entweder von Unkenntnis dieser Literatur oder von Misanthropie oder schlichtweg von Geschmacklosigkeit.

Unwillkürlich denkt man an den vom ukrainischen Botschafter Melnyk zum Helden stilisierten Nazikollaborateur Stepan Bandera, der sich mit seiner OUN die “Vernichtung der Juden”, des “moskau-jüdischen Apparats” auf die Fahnen geschrieben hatte und gemeinsam mit dem Wehrmachtsbataillon “Nachtigall” am Pogrom an Tausenden von Juden beteiligt war.

Und dieser Artikel spricht die Sprache einer neuen Form völkisch-rassistischer Sippenhaftung – ähnlich wie Melnyk, der ebenso pauschalierend “alle Russen” zu “Feinden” erklärt, seien Sie nun für Putin oder nicht (vgl. FAZ v. 06.04.22).

“…ich glaube, dass in jedem Menschen weit mehr Gutes steckt, als es äußerlich scheint.” (F. M .Dostojewski, Das Gut Stepantschikow und seine Bewohner, Leipzig 1974, S. 315)

Müsste Dostojewski all das miterleben, er würde dieses hoffnungsvolle Zitat wohl noch einmal überdenken.

Der Aufforderung, kritisch-realistische Bücher, die zu Recht zur Weltliteratur zählen, aus den Bücherregalen zu verbannen, wird wohl kaum ein Bücherfreund nachkommen, jedenfalls dann nicht, wenn er gerade die von der Artikelschreiberin “inkriminierten” Autoren gelesen und nicht nur kognitiv, sondern auch emotional verstanden und damit liebgewonnen hat.

Insofern bin ich mir sicher, dass die Autorin mit ihrem abwegigen Ansinnen scheitern wird – letztlich auch aus folgendem Grund:

“Lassen Sie uns einmal allein sein, ohne Bücher, und wir werden sofort in Verwirrung geraten und ratlos ein und nicht wissen, wo wir uns anschließen und was wir festhalten sollen, was wir lieben und was wir hassen, verehren und verachten sollen.” (F.M. Dostojewski, Der Traum eines lächerlichen Menschen. Kleine Prosa, Aufzeichnungen aus dem Untergrund, Leipzig 1976, S. 192).

Oder, um noch einen russischen Autor zu zitieren, dessen Bücher 1933 ebenso wie jene Tolstois auf dem Scheiterhaufen landeten:

“Liebt das Buch, es wird euch das Leben erleichtern, auch als guter Freund helfen, sich in dem bunten und stürmischen Durcheinander der Gedanken, Gefühle und Ereignisse zurechtzufinden, es wird euch lehren, den Menschen und euch selbst zu achten, es wird euren Verstand und euer Herz beflügeln durch das Gefühl der Liebe zur Welt und zum Menschen.” (Maxim Gorki, Über Kinder und Kinderliteratur, Berlin 1968, S. 31).

Dostojewskis Weltanschauung ist schon ziemlich nah an dem, was heute Dugin propagiert, als Slavophilie/Eurasiertum, wobei Dostojewski die russische Einflusssphäre wahrscheinlich kleiner ansiedeln würde. Seit seiner Scheinhinrichtung wurde D. immer heftiger orthodox und slavophil, sein Tagebuch eines Schriftstellers ist eine schöne Quelle hierzu, auch zu seinem übelsten Antisemitismus. Das Ding ist: Er ist ein herausragender Schriftsteller. Und so sehr auch in den Romanen seine Weltanschauung präsent ist, sie ist gebrochen und vermittelt durch die durch Bachtin berühmt gewordene Polyphonie.

Es gilt aushalten zu lernen:

– Schlechte Menschen können große Kunst schaffen.

– Auch was ich im Alltag/der Politik ablehne kann als Kunstwerk stark und lesenswert sein.

Was man nicht muss: Das Werk “retten”, indem man ihm eine Position unterschiebt, die man darin gern sehen würde. Das Werk ist längst gerettet, es wird auch diesen Bilder- bzw. Büchersturm überstehen.

Wer Dostojewski als “schlechten Menschen” versteht, hat ihn nicht verstanden, womöglich auch nur aus tendenziöser Sekundärliteratur kennengelernt.

Wer wie Dostojewski derart emotionale und psychologisch tiefgründige und immer wieder auch humanistische Bücher schreibt (mir fallen da spontan auch die “Weißen Nächte”) ein, ist kein “schlechter Mensch”.

Wer demgegenüber mit “gut-schlecht-dualistischen Platitüden arbeitet, sollte womöglich ab und an das eigene Glashaus hinterfragen, in dem er womöglich sitzt.

Und wenn Dostojewski die stereotypen Vorwürfe wie Russo- oder Slavophilie, Orthodoxie, gar Antisemitismus gemacht werden, so sollte man versuchen, all diese in seinem biografischen und historischen Kontext zu sehen. Gerade der kirchliche Antisemitismus war im 19. Jahrhundert auch unter anderen großen Dichtern und Denkern weit verbreitet, er ist nicht vergleichbar mit dem rassistischen Antisemitismus der Nazis und solcher, die auch heute noch Nazis oder deren Kollaborateure verehren (s.o.). Noch nie habe ich übrigens ein entsprechendes Zitat von Dostojewski gelesen, welches auf “übelsten Antisemitismus” hindeutet.

Dass eine Philie schlecht, die entsprechende Phobie aber dann mal so eben hinzunehmen ist, erscheint mir doch recht unschlüssig.

Dostojewski lernte u.a. das London seiner Zeit kennen – auf der einen Seite “Glanz und Glamour der City, die großen Bankhäuser und Handelskontore – auf der anderen Seite das Elend von Whitechapel und Haymarket, die freudlosen Vergnügungen der Masse, Verbrechen, rohe Gewalt, Alkoholismus, Prostitution und bitteres Elend.” (Andreas Guski, Dostojewskij. Eine Biographie, Verlag C.H. Beck, München 2018, 190).

Dostojewski wollte eben für sein Land die Fehlentwicklungen des westlichen Europa unter Herrschaft der Bourgeoisie und des Kapitals ausschließen und kritisierte – wohl nicht so ganz zu Unrecht – das für ihn fatale “Après-moi-le déluge”-Prinzip. Dem stellte er ein “instinktives” natürliches Bedürfnis nach Gemeinschaft, Eintracht und Brüderlichkeit entgegen (vgl. Andreas Guski, a.a.O., 191), dass man von mir aus als “russo- oder slavophil”, nicht aber in linear vereinfachender Manier als “schlecht” bezeichnen darf.

Dass sich Dostojewski in späteren Jahren von seiner Gesellschaftskritik auch und gerade des Zarismus zurückzog, hat wohl mehr oder weniger mit seinen traumatisierenden Totenhaus-und Kellerloch-Erlebnissen zu tun, seiner dauerhaften Armut, seiner epileptischen Erkrankung, dem Schwinden seiner Kräfte.

Seine starke Christus-Verehrung lässt sich nicht von seinen traurigen Schicksalsschlägen abstrahieren. Wer einmal in den “Lebenserinnerungen der Gattin Dostojewskis” (hrsg. von René Fulop-Miller und Friedrich Gastein, Verlag R. Piper & Co, München 1925) nachliest, wie verzweifelt und herzzerreißend Dostojewski um seinen Bruder Michail, um seine Kinder Sonja und Aljoscha getrauert hat, wer mit seiner Witwe Anna seine Schicksalsschläge lesend nacherlebt und nur allzuoft nachleidet, sieht Dostojewski mit Sicherheit nicht als “schlechten Menschen”.

Und Dostojewski gab sich nie einem naiven und bedingungslosen, fatalistisch-frömmelnden Glauben hin. Im Gegenteil: All seine Schicksalsschläge ließen ihn “wie verdorrtes Gras nach Glauben dürsten”, jedoch bezeichnete er selbst sich wiederholt auch als “Kind des Unglaubens und des Zweifels”.

Doch letztlich entschied er sich immer wieder, und darum beneide ich ihn als Atheistin, für den Glauben.

Sein Bekenntnis sah er in “dem Glauben, dass es nichts Schöneres, Tieferes, Einnehmenderes, Vernünftigeres, Mutigeres und Vollkommeneres gibt als Christus, dass es dies nicht nur nicht gibt, sondern, wie ich mir mit eifersüchtiger Liebe sage, auch nicht geben kann. Und mehr als dies: Bewiese mir jemand, dass Christus jenseits der Wahrheit wäre, und wäre die Wahrheit tatsächlich jenseits von Christus, dann möchte ich lieber mit Christus sein als mit der Wahrheit”. (F.M. Dostojewski Jan./Febr. 1854, zitiert nach Andreas Guski, a.a.O., 124).

Formuliert so ein “schlechter Mensch”?

Ich werde mich sicher nicht an der moralischen Wertung von einem „schlechten“ Menschen aufhängen. Das war für den Alltagsgebrauch gedacht, um klar zu machen, das es, um ein Werk wertzuschätzen, nicht nötig ist, nicht einmal sinnvoll, einem Autor, der so eindeutig ein anderes Wertesystem vertritt, ein der westlichen Aufklärung so radikal widersprechendes, über einzelne Zitate dem eigenen einzugemeinden. Für diesen Alltagsgebrauch aber sollte es dennoch recht eindeutig sein. Jemand, der solche Dinge äußert:

„Der Herr ganz Europas ist doch nur der Jude und seine Bank. Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles: sowohl Europa als auch die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus. (…) Und wenn dann nichts als Anarchie, dann wird der Jude an der Spitze des Ganzen stehen.“”

ist niemand, dessen Weltanschauung ich verteidigen muss, auch wenn ich seine Romane für noch so gelungen halte. Ich kann versuchen sie zu verstehen, im persönlichen und historischen Kontext, und gerade Dostojewskis Fall ist dahingehend hochinteressant, zu entschuldigen gibt es nichts.

Interessanter ist natürlich die Analyse des konkreten Inhalts, wobei ich von diesem wahrscheinlich berühmtesten Zitat zum Thema ausgehen werde, da mit meine handschriftlich annotierte Studienausgabe des „Tagebuch eines Schriftstellers“, worin sich noch mehrere solcher „Weisheiten“ finden, derzeit nicht vorliegt, sondern nur die von keinem Stift berührte Werksausgabe. Als entscheidende Rahmenbedingungen noch: Das ist eben nichts, obwohl das krass genug wäre, was er mal irgendwann nach ein paar Gläsern Branntwein zuviel geäußert hätte und was dann Freunde verzerrt weiter getragen haben. Das ist auch keine einzelne Aussage, sie gehört zu den zahlreichen essayistisch entwickelten Aussagen über die Macht und Schadhaftigkeit der Juden in der Welt, wenn es mE auch die prägnanteste ist. Und Dostojewski hält das für wichtig genug hielt, um es mehrfach der Öffentlichkeit mitzuteilen, es also zu einem politischen Thema zu machen.

Und dieser Antisemitismus, den Dostojewski vertritt, ist eben, anders als es der vorangehende Kommentar behauptet, eine andere als der alltägliche Antisemitismus, der in Europa wie auch im Russischen Reich damals so verbreitet war. Man wird bei Gogol, Puschkin, Tolstoi, bei Melnikov und Turgenev, antijüdische Vorurteile lesen. Wird jüdische Figuren finden, die sehr stereotyp gezeichnet sind. Was man nicht finden wird ist ein theoretisches Denken, dass das Judentum an der Wurzel sowohl des westlichen Kapitalismus als auch des aufkommenden Sozialismus verortet.

Entsprechend falsch ist auch die doppelte Behauptung, einerseits sei Dostojewskis Antisemitismus nur ein Teil einer generellen Moderne-Kritik, und andererseits habe er mit dem Antisemitismus des 20. Jahrhunderts nichts zu tun. Beides geht sowieso nicht. Antisemitismus als Moderne-Kritik ist genau der Kern des modernen Antisemitismus. Genau diese Wendung steht, soweit man da überhaupt scharf unterscheiden kann, am Übergang von religiös-vorurteilsbelastetem Antijudaismus und Antisemitismus als systematische Weltanschauung. Und Dostojewskis Antisemitismus ist genau ein solcher zweiterer. Das „Jüdische“ wird ihm mal zur Chiffre für, mal zur Wurzel von, allem, was in der modernen Welt falsch läuft.

Und natürlich war auch Dostojewskis sonstige Orthodoxie nicht mit einem Humanismus westlicher Prägung zu vereinbaren. „Freiheit“ bedeutet bei Dostojewski etwas anderes als im Humanismus. „Gerechtigkeit“ bedeutet für Dostojewski etwas anderes als im Humanismus. Usw. Sich über genau diesen Humanismus lustig zu machen ist ja nun auch wirklich ein Leitmotiv späterer Romane.

Ich weise auf all das nicht hin, um einen der größten Autoren der erweiterten Moderne zu diskreditieren. Sondern weil es nie eine gute Idee ist, sich in die Tasche zu lügen. Dostojewski hat im Tagebuch eines Schriftstellers sehr genau ausgebreitet, wie man seine Ansichten zu nehmen hat Punkt und wenn einer (unter anderem) so deutlich sagt: „Hört her, ich bin Antisemit, und was für eine!“ da gibt es keinen Grund das zu relativieren.

Wenn es bei der Lektüre von Literatur tatsächlich darum ginge, sich nur mit dem zu beschäftigen, was der eigenen Weltanschauung nahe steht oder sogar was nach moderner westlich-aufgeklärter Haltung für moralisch akzeptabel befunden wird, hätte Oksana Sabuschko recht. Dann dürfte man Dostojewski nicht lesen. Und genau diese Haltung bestätigt man, wenn man, statt stehenzulassen, wie Dostojewski tatsächlich denkt und zu begründen, warum man ihn trotzdem lesen sollte, versucht ihn mittels einiger freundlicher klingenden Zitate einzugemeinden.

Man sollte Dostojewskis Romane aber nicht lesen, weil sie die richtige Haltung vertreten, sondern weil es herausragende Romane sind. Wie nun seine Weltanschauung und besonders sein Antisemitismus auch in diese Texte Eingang gefunden haben und wieso diese Texte dennoch keine antisemitischen Machwerke geworden sind, nicht einmal durch und durch konservativ wirken, sondern seit weit über 100 Jahren als Meisterwerke von weit links bis weit rechts geschätzt werden, das ist eine eingehendere Analyse wert. Und es ließe sich viel daraus lernen für das gelungene Verfassen von Romanen.

Um zum Schluss noch einmal kurz auf die Frage “guter” und „schlechter“ Menschen zurückzukommen. Mit vielen in der innerhalb der Menschheitsgeschichte heute zu den schlimmsten gezählten könnte man sich wahrscheinlich Stunden, Tage, Monate lang unterhalten, über Kunst, über Persönliches, über Freundschaft und Liebe, und man würde gar nicht auf die Idee kommen, dass man es mit jenen zu den Schlimmsten gezählten zu tun hat, wenn man nicht wüsste, wie sie aussehen, sie also nicht erkennt. “Wer XY schreibt, kann kein schlechter Mensch sein“, ist daher ein sehr wackeliges Argument. Wer aber (wiederholt und darauf insistieren), Dinge schreibt wie das obige Zitat, ich wiederhole:

“„Der Herr ganz Europas ist doch nur der Jude und seine Bank. Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles: sowohl Europa als auch die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus. (…)

”

Ist ein Antisemit, dass ist gut belegbar. Und zwar keiner, wie es im 19. Jahrhundert weit verbreitet war (obwohl man natürlich auch damals nicht Antisemit sein musste, es gab durchaus auch damals schon sehr aktive Kritiker dieser Barbarei, und dass es alle getan haben oder zumindest viele ist sowieso keine Entschuldigung), sondern einer, der glühend und systematisch antisemitisch denkt, und dem es zudem auch noch wichtig ist, dieses Denken politisch in die Öffentlichkeit zu geben. Ob es wirklich wert ist, sich dafür zu verwenden, dass so einer kein „schlechter“ Mensch gewesen sein können soll? Oder ob es nicht reicht, festzuhalten, dass auch so einer sehr vielschichtige, und literarisch tatsächlich fast unerreichte, Texte verfasst hat?

PS: Ein hübsches Zitat habe ich auf die Schnelle noch gefunden, um zu zeigen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. In Dostojewskis Essay zur Judenfrage aus dem Tagebuch, in dem er versucht zu beweisen, dass er kein Antisemit sei und die Juden, die seine antisemitischen Aussagen kritisieren, sich im Ton vergreifen. In dieser „Verteidigung“ also, aus der Not heraus aus der englisch Ausgabe, u.a.:

„True, it is very difficult to learn the forty-century-long his¬

tory of a people such as the Jews; but, to start with, this much

I know, that in the whole world there is certainly no other people

who would be complaining as much about their lot, incessantly,

after each step and word of theirs,—about their humiliation, their

suffering, their martyrdom. One might think that it is not they who

are reigning in Europe, who are directing there at least the stock-

exchanges, and therefore politics, domestic affairs, the morality of

the states. Let noble Goldstein be dying for the Slavic idea. Even

so, if the Jewish idea in the world had not been so strong, maybe,

that very “Slavic” question (of last year) would long ago have been

settled in favor of die Slavs, and not of the Turks.“

Ich bevorzuge immer genaue Quellenangaben, damit sich Zitate auch verifizieren lassen. Dies ist mir momentan nicht möglich.

Ich glaube dass jemand die vielfach dokumentierten Aussagen Dostojewskis zum Judentum einfach mit verweis auf fehlende Quellen verdrängt, ist selbst in der langen Debatte rund um dieses Thema neu, Glückwunsch. Bin ja nicht der erste, der zu diesem Thema arbeitet oder gearbeitet hat. Eine deutsche Übersetzung des Essays “zur Judenfrage” findet sich zB hier: https://gutenberg.org/cache/epub/67241/pg67241.txt

(Strg+f & dann das Schlagwort eingeben)

Da nicht das gesamte “Tagebuch” online steht und meine vorhandene Deutsche Ausgabe vieles, u.a. auch “zur Judenfrage” ausspart, kann ich dir zu dem anderen Zitat außer “such selbst im Tagebuch” nur noch Felix Phillip Ingolds “Dostojewskij und das Judentum. Insel Verlag: Frankfurt a.M. 1981.” zur Hand geben.

Aber es steht nun wirklich nicht zur Debatte ob Dostojeski diese Dinge geschrieben hat. Auf englisch findet man das gesamte Tagebuch auch online, hier in der Ausgabe von 1919: https://archive.org/stream/the-diary-of-a-writer/The-Diary-Of-A-Writer_djvu.txt

Wie dargelegt, man kann Zitate wiederholen. Doch solange sie nicht korrekt zitiert werden, sind sie – egal, wie häufig man sie wiederholt – eben nicht überprüf- und im Kontext verstehbar. Es ist schlichtweg unzutreffend und überheblich – genau diese Art der Arroganz hat Dostojewski dem westlichen Wertesystem schon damals vorgeworfen -, zu behaupten, dass unter den europäischen Dichtern und Denkern ein solcher Antijudaismus im 18. und 19. Jhdt. nicht verbreitet gewesen wäre.

Der rassistische Antisemitismus eines Heidegger ist letztlich auch nicht überraschend von Null auf Hundert beschleunigt worden, sondern hat eine lange, schleichende Tradition.

Und folgte man Sörens Lesart müsste man schließlich auch die Weimarer Klassiker als “übelste Antisemitisten” bezeichnen.

Denn schon Schiller hielt die Juden in seiner 1789 veröffentlichten Schrift “Die Sendung Moses” für das “roheste, das bößartigste, das verworfenste Volk der Erde”. Und Goethe stellte 1819 in seinem Aufsatz “Israel in der Wüste” Moses als “Mörder und blutigen Feldherr” dar. (vgl. nur Micha Brumlik, Der Antijudaismus der Klassiker, Frankfurter Rundschau, nachfolgender Link).

https://www.fr.de/kultur/antijudaismus-klassiker-10965737.html

oder auch die Bundeszentrale für politische Bildung in folgendem Link:

https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/37948/antisemitismus-im-19-und-20-jahrhundert/

mit vielen weiteren Nachweisen zum europäischen, auch deutschen Antijudaismus und Antisemitismus.

Doch wer käme schon auf die Idee, Goethe und Schiller mit dem Verdikt “schlechter Mensch” zu überziehen? Ich jedenfalls nicht.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Gerade mir ist jeder Antisemitismus – gleich welcher Couleur und welchem (Verschwörungs-)Glauben entsprungen, zutiefst zuwider.

Aber mich regen diese doppelten Standards auf. Mir wird übel, wenn man ausgerechnet Israel, wenn man dessen (Siedlungs-)Politik zu guten Stücken auch zu recht kritisiert, in dieser Hinsicht aber immer wieder ausgerechnet mit Nazideutschland vergleicht. Und ebenso wenig vermag ich zu tolerieren, dass nun das russische Volk in toto mit den Nazis verglichen wird. Beide Länder – sowohl Israel als auch die Sowjetunion haben unter dem deutschen Faschismus am meisten gelitten. Beide Länder hatten Millionen von Todesopfern zu beklagen.

Und wenn diese ukrainische Autorin dieses merkwürdigen Artikels in der NZZ kein Problem mit ihrem deutschen Botschafter hat, der Stepan Bandera und die OUN als Helden verehrt, die in ihrer Theoriezeitschrift “Aufbau der Nation” 1929 schrieben, Juden seien “ein feindlicher Körper in unserem nationalen Organismus”, dann kann ich diese Autorin in ihrer Janusköpfigkeit beim besten Willen nicht verstehen.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=83660

Und ich glaube nicht, dass man so die verhärteten Fronten deeskaliert. Krieg, pauschalierender Hass, verbale oder materielle Aufrüstung jedenfalls sind keine politische Lösung. Krieg und Gewalt haben – dies hat die Geschichte gelehrt, noch nie ein Problem gelöst.

Und Literatur, vor allem die auch emotional ansprechende Belletristik hat m.E. eine vermittelnde, friedensstiftende Aufgabe. Sie kann zeigen (und die Bücher Dostojewskis und Tolstois sind hervorragende Beispiele hierfür), dass die Menschen in ihren Bedürfnissen, Nöten, ihren Lebenskämpfen und ihren Träumen doch alle ähnlich sind. Bücher dürfen nicht entfremden, sie sollten verbinden, Grenzen überwinden und Vorurteile abbauen, sie sollten Franz Kafkas “Axt sein für das gefrorene Meer in uns”.

Gibt es einen Grund, dass meine Antwort mit den Onlinequellen zum “Tagebuch”, wo sich jede LeserIn leicht überzeugen kann, dass meine Dostojewski-Zitate echt sind, nicht durch geht?

Es wäre mE schon sinnvoll, wenn bei Mitlesenden nicht der Eindruck entsteht, diese eindeutig dokumentierte und akademisch vieldebattierte Haltung sei nicht belegbar.

Lieber Sören,

Dein Kommentar wurde von WordPress aufgrund der Links als verdächtig markiert und nicht veröffentlicht. Ich war leider im Urlaub, so dass ich die Kommentare erst jetzt freigeben konnte.

Herzlichen Dank für diese interessante und aufschlussreiche Diskussion, die eine echte Bereicherung für diesen Beitrag ist.

Liebe Grüße

Tobi

Leider ist mein Kommentar von gestern nachmittag nicht veröffentlicht worden. Einen Grund hierfür hätte ich doch gerne erfahren. Und nein, wissenschaftliches Zitieren geht anders. Verlag, Seitenzahl, Auflage etc.

Der Kommentar geht leider mit Links nicht durch.

Das ist ein Blog hier, keine Fachzeitschrift. Wichtig ist hier, dass die LeserInnen die Quellen selbst nachvollziehen können.

Das geht hier auf deutsch: *

hier auf englisch: *

und hier im russischen Original: *

*Hier wäre eigentlich der einschlägige Text in drei Sprachen verlinkt gewesen, für Interessierte zum Abgleichen. Das scheint mir deutlich sinnvoller als die für Laien kaum zu greifende russische Werksausgabe (s.u.). Die Software scheint aber Posts mit mehreren links zu blocken. Wer tatsächlich den kompletten Essay “zur Judenfrage” lesen möchte, findet ihn aber leicht indem man das Zitat bei Google einkopiert.

Du müsstest dir schon eine schöne Verschwörung einbilden, dass drei Quellen so inhaltsgleich online stehen. Russisch liest du als Dostojewski-Expertin sicher? Falls nicht, ich habe freundlicherweise gecheckt, dass auch dort inhaltlich in etwa das gleiche steht.

Wem wäre hier auch mit “Verlag, Seitenzahl, Auflage” geholfen, da weder du noch ich noch vor allem die Mitlesenden eine entsprechende vollständige Version des Tagebuchs vorliegen haben? So kann sich jede selbst ein Bild machen.

Du hast gesagt, du kenntest keine krass antisemitischen Passagen. Jetzt kennst du welche. Aus meiner älteren Hausarbeit zum Thema habe ich dir schon im letzten, wohl nicht erschienen Kommentar das (ebenfalls ältere) Standardwerk zum Thema “Ingold, Felix Philipp: Dostojewskij und das Judentum. Insel Verlag: Frankfurt a.M. 1981.” empfohlen. Nicht weil ich seine mE zu milden Schlussfolgerungen teile, sondern weil er ein guter Ausgangspunkt ist. Wenn du aber ganz an die Wurzel gehen willst: Достоевский, Фёдор Михайлович. Дневник писателя. In: Полное собрание сочинений в 30 томах (21). Наука: Санкт-Петербург 1974. Darin sollte das “Tagebuch” definitiv vollständig sein, anders als eben in mancher dt. Ausgabe, die man zu Hause haben mag, zB der von Piper (1996). Der Aufsatz, aus dem das englische Zitat im früheren Kommentar stammt, heißt “ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС”, also: “(zur) Judenfrage”. Aber wie gesagt, man muss nicht graben, das Buch liegt digital vor, was sowohl akademische als auch finanzielle Barrieren abbaut, und Mitlesenden ermöglicht, selbst zu urteilen.

Hier nochmal das Exzerpt aus “zur Judenfrage” auf Deutsch, damit Mitlesende auch wirklich wissen, um welches Level Antisemtismus es geht:

“Es mag vielleicht sehr schwer sein, hinter die vierzig Jahrhunderte alte Geschichte eines Volkes, wie das der Juden, zu kommen – ich weiß es nicht. Eines aber weiß ich bestimmt, nämlich, daß es in der ganzen Welt kein zweites Volk gibt, das so über sein Schicksal klagt, so ununterbrochen, bei jedem Schritt und jedem Wort, über seine Erniedrigung, über sein Leiden, über sein Märtyrertum jammert, wie die Juden. Man könnte ja wirklich denken, daß nicht sie in Europa herrschen. Wenn sie es auch meinetwegen nur auf der Börse tun, so heißt das doch, die Politik, die inneren Angelegenheiten, die Moral der Staaten regieren.”

Etwas später weiß D auch interessantes aus der USA zu berichten (ich “besterne” aus Rücksicht das N-Wort):

“…so habe ich doch vor kurzem erst in der Märznummer des „Europäischen Boten“ die Nachricht gelesen, daß in Nord-Amerika (in den südlichen Staaten) die Juden sich sofort

auf die befreiten N**** gestürzt haben und sie jetzt bereits ganz anders beherrschen, als es die Plantagenbesitzer taten. Natürlich tun sie es wieder auf ihre bekannte Art und Weise mit dem ewigen „goldenen Netz“, – wobei sie sich wieder so trefflich der Unwissenheit und Laster des auszubeutenden Volkes zu bedienen verstehen! Als ich das las, fiel mir sogleich ein, daß ich diese Nachricht schon vor fünf Jahren erwartet hatte: „Jetzt sind die N**** wohl von den Plantagenbesitzern befreit, wie aber sollen sie in Zukunft unversehrt bleiben, denn dieses junge Opferlamm werden doch die Juden, deren es ja so viele in der Welt gibt, ganz zweifellos überfallen.“ ”

Weitere akademische Sekundärliteratur aus meinen Uni-Tagen, der Einfachheit halber nichts russisches:

Deutsch Kornblatt, Judith und Gary Rosenshield: „Vladimir Solovyov:

Confronting Dostoevsky on the Jewish and Christian Questions“. In:

Journal of the American Academy of Religion 68/1. American

Academy of Religion: 2000. S. 69-99.

Morson, Gary Saul: „Dostoevsky´s Antisemitism and the Critics. A Review

Article“. In: The Slavic and Eastern European Journal 27/3. American

Associtation of Teachers of Slavic and East European Languages: 1983.

S. 302-317.

Rosenshield, Gary: Isai Fomich Bumshtein: „The Representation of the Jew in

Dostoevsky´s Major Fiction“. In: The Russian Review 43/3. Wiley-

Blackwell: 1984. S. 261-276.

Rosenshield, Gary: „Religios Portraitures in Dostoevswky´s Notes from the

House of Death: Representing the Abrahamic Faiths“. In: The Slavic

and Eastern European Journal 50/4. Amarican Associtation of Teachers

of Slavic and East European Languages: 2006. S. 581-606.

Wie dargelegt, meinausführlicher Kommentar von gestern 19.00 Uhr wurde nicht veröffentlicht, warum, weiß ich nicht. Ich wiederhole hier nochmal das Wichtigste: Dass hier nur Dostojewski und nicht auch die europäischen (auch deutschen) Dichter und Denker, ja sogar die Weimarer Klassiker schlimmste antisemitistische Entgleisungen zum Besten gaben, beweist u.a. der Artikel von Micha Brumik, Der Antijudaismus der Klassiker, Frankfurter Rundschau, erstellt am 10.11.2018, aktualisiert am 04.01.2019.

Nach Ihrer Lesart müsste man dann auch diese als “schlechte Menschen” bezeichnen, was wohl auch Sie als abwegig erkennen. So hielt Friedrich Schiller die Juden in seiner Schrift “Die Sendung Moses” von 1789 für das “roheste, das bößartigste, das verworfenste Volk der Erde”. Und Goethe betitelte 1819 in seinem Aufsatz “Israel in der Wüste” Moses als “Mörder und blutigen Feldherrn” (zitiert nach o.g. Artikel).

Antisemitismus gleich welcher Couleur ist widerlich. Aber es müssen dann bitte in der Beurteilung für vergleichbare Kontexte auch die gleichen Standards angewandt werden. Immer nur mit dem Finger auf die Anderen zeigen und dualistisch stigmatisieren ist janusköpfig.

Liebe Sandra,

Dein Kommentar wurde leider auch fälschlicherweise als Spam erkannt. Ich bin erst jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und habe es gleich freigegeben.

Eure Diskussion ist echt spannend, wirklich top, dass Ihr eure Eindrücke hier teilt.

Liebe Grüße

Tobi

Lieber Tobi,

Danke, hab das Prinzip erkannt, sobald Links dabei sind, erscheint dann der Hinweis zum Moderieren. Kein Problem. Jetzt hab ich mich natürlich z.T. wiederholt ;-)

Hoffentlich hattest Du einen schönen Urlaub mit guter Literatur. Allen noch einen schönen Sonntag!

Zu Sörens Zitat:

“Wenn es bei der Lektüre von Literatur tatsächlich darum ginge, sich nur mit dem zu beschäftigen, was der eigenen Weltanschauung nahe steht oder sogar was nach moderner westlich-aufgeklärter Haltung für moralisch akzeptabel befunden wird, hätte Oksana Sabuschko recht. Dann dürfte man Dostojewski nicht lesen. ”

Ich weiß ja nicht, welche “moralische Haltung” Oksana Sabuschenko mit ihrer Intention “Bücherregale zu bereinigen”, vertritt.

Diese moralische Haltung ähnelt aber schon der oben dargestellten z.B. eines Stepan-Bandera-Verehrers Melnyk.

Und wenn permanent die “westlich aufgeklärte” Haltung reklamiert wird, die Sören einer solchen Autorin mutig unterstellt, so sollte doch nicht unerwähnt bleiben, dass der deutsche und damit wohl unstreitig aller “westeuropäisch aufklärenden Moral” Hohn sprechende rassistische Antisemitismus eines Heidegger (der noch immer Ehrenbürger im baden-württembergischen Messkirch ist) nicht überraschend von Null auf Hundert beschleunigt wurde, sondern dass dies ein langer und schleichender Prozess war, der zum schlimmsten Ereignis der Zivilisation, namentlich dem industriellen Massenmord an mindestens 6 Millionen Jüdinnen und Juden geführt hat.

Und wenn – wie in einem solchen Text, der alle Russinnen und Russinnen über Jahrhunderte hinweg in Sippenhaft nimmt – diese Autorin kein Problem damit hat – ähnlich wie ihr Botschafter – eben alle Russinnen und Russen (hier repräsentiert durch ihre Dichterinnen und Dichter), seien sie nun Anhänger Putins oder nicht, in Sippenhaft zu nehmen, dann glaube ich nicht, dass dies mit unseren heutigen (!) westeuropäischen Werten vereinbar ist.

Wie erwähnt: Mich regen diese doppelten Standards auf. Mir wird übel, wenn man ausgerechnet Israel, indem man dessen sicherlich zu diskutierende Siedlungspolitik kritisiert, in dieser Hinsicht immer wieder “gerne” mit Nazideutschland vergleicht. Und ebenso wenig vermag ich zu tolerieren, dass nun das russische Volk in toto mit den Nazis verglichen wird.

Beide Völker, sowohl das spätere Israel als auch die Sowjetunion, haben unter dem deutschen Faschismus am meisten gelitten. Beide Länder hatten Millionen von Todesopfern zu beklagen. Und kein anderes Land, kein anderes Regime wird so häufig mit diesem ebenso zynischen wie absurden Vergleich überzogen.

Und wenn Oksana Sabuschenko offenbar kein Problem mit ihrem Botschafter hat, der Stepan Bandera und die OUN als “Helden” verehrt, die in ihrer Theoriezeitschrift “Aufbau der Nation” 1929 schrieben, Juden seien “ein feindlicher Körper in unserem nationalem Organismus”, dann kann und will ich – im Gegensatz zu Sören – diese Autorin nicht verstehen.

Durch sämtliche Publikationen dieser Zeitschrift, auch während des Krieges, zogen sich wie ein roter Faden Hass und Hetze gegen die „Judenkommune“ oder den „moskau-jüdischen Apparat“. Und der von der OUN am 30. Juni 1941 in Lemberg (Lwiw) ausgerufene „Regierungschef“ der Ukraine, Jaroslaw Stezko, schrieb im Juli 1941: „Daher stehe ich auf dem Standpunkt, dass die Juden vernichtet werden müssen und dass es zweckmäßig ist, in der Ukraine die deutschen Methoden der Judenvernichtung einzuführen.“

Das angestrebte Staatsverständnis der OUN orientierte sich an dem von der faschistischen Ustascha regierten Kroatien: Ein rassisch homogener Staat in Hitlers „Neuem Europa“. (vgl. hierzu ausführlich: Sevim Dagdelen, Andrej Melnyk und sein Faible für Stapan Bandere, NachDenkSeiten vom 09,05.1922, m.w.N. unter http://www.nachdenkseiten.de/?p=83660)

Und bei aller indizierten Verachtung für das aktuelle Handeln von Putin glaube ich nicht, dass man so die verhärteten Fronten deeskaliert.

Im Gegenteil:

Krieg, pauschalierender Hass, verbale oder militärische Aufrüstung jedenfalls sind keine politische Lösung. Krieg und Gewalt haben – dies hat die Geschichte gelehrt – noch nie ein Problem gelöst, es im Gegenteil immer verschlimmert. Und in Zeiten atomarer Waffen gilt dies erst recht.

Und Bücher, vor allem die auch emotional häufig besonders berührendende Belletristik, haben m.E. eine vermittelnde, friedensstiftende Aufgabe. Sie dürfen v.a. die Völker, die allein (!) meist gleichermaßen darunter leiden, nicht entfremden. Sie sollten verbinden, Grenzen überwinden und Vorurteile abbauen. Sie sollten Franz Kafkas “Axt sein für das gefrorene Meer in uns”.